マイホームの購入は、人生で最も大きな買い物の一つと言えるでしょう。

特に、長期間にわたって安心して暮らすためには、住宅の品質やアフターサービスが非常に重要になります。

タマホームを検討している方、あるいはすでにタマホームで家を建てた方の多くが、タマホームの10年保証の内容について関心をお持ちではないでしょうか。

この保証は、住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づき、すべての新築住宅に義務付けられている非常に大切な制度です。

しかし、具体的にどのような保証期間が設定され、保証対象となる項目は何なのか、詳しく理解している方は少ないかもしれません。

さらに、10年経過後の保証を延長しない場合のリスクや、延長条件として必要になる有償メンテナンス、そしてその費用についても気になるところです。

また、定期点検の頻度や内容、雨漏りやシロアリ保証といった個別の保証、長期優良住宅の場合の扱いの違いなど、知っておくべきことは多岐にわたります。

この記事では、そうした疑問や不安を解消するために、タマホームの10年保証の内容を徹底的に解説します。

保証の基本的な仕組みから、保証延長のための具体的な条件、そして必要となる費用まで、網羅的に情報をまとめました。

この記事を最後まで読めば、タマホームの保証制度について深く理解し、将来にわたって安心して住み続けるための判断材料を得ることができます。

- ➤タマホームの初期10年保証の具体的な対象範囲

- ➤法律で定められた構造耐力上主要な部分と雨水浸入防止部分の詳細

- ➤保証を延長するための条件と有償メンテナンスの必要性

- ➤保証延長にかかるメンテナンス費用の目安

- ➤定期点検のスケジュールとチェックされる内容

- ➤保証延長をしなかった場合に起こりうる高額な修繕リスク

- ➤シロアリ保証や長期優良住宅における保証の扱い

タマホームの10年保証の内容で知るべき基本情報

- ➤初期保証期間と対象になる範囲

- ➤保証対象の具体的な項目とは?

- ➤雨漏りに関する保証について

- ➤シロアリ保証の適用範囲

- ➤定期点検の実施と目的

初期保証期間と対象になる範囲

タマホームで住宅を新築した場合、まず適用されるのが初期10年保証です。

これはタマホーム独自のサービスというわけではなく、「住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)」によって、すべてのハウスメーカーや工務店に義務付けられている制度なのです。

この法律の目的は、住宅購入者が安心して暮らせるように、建物の基本的な性能を最低10年間は事業者が保証することにあります。

したがって、引き渡しから10年間は、特定の重要な部分に欠陥(瑕疵)が見つかった場合、売主であるタマホームが無償で修理や補修を行う責任を負うことになります。

では、その保証対象となる「重要な部分」とは具体的にどこを指すのでしょうか。

品確法では、保証の対象範囲を大きく2つに分類しています。

- 構造耐力上主要な部分

- 雨水の浸入を防止する部分

これらの箇所は、住宅の安全性や居住性に直結するため、特に手厚く保護されているわけです。

まず「構造耐力上主要な部分」とは、建物の自重や積雪、地震、風圧など、様々な荷重を支え、建物の崩壊を防ぐための骨格となる部分を指します。

具体的には、以下のような箇所が含まれます。

- 基礎

- 基礎ぐい

- 壁

- 柱

- 小屋組

- 土台

- 斜材(筋かいなど)

- 床版

- 屋根版

- 横架材(梁など)

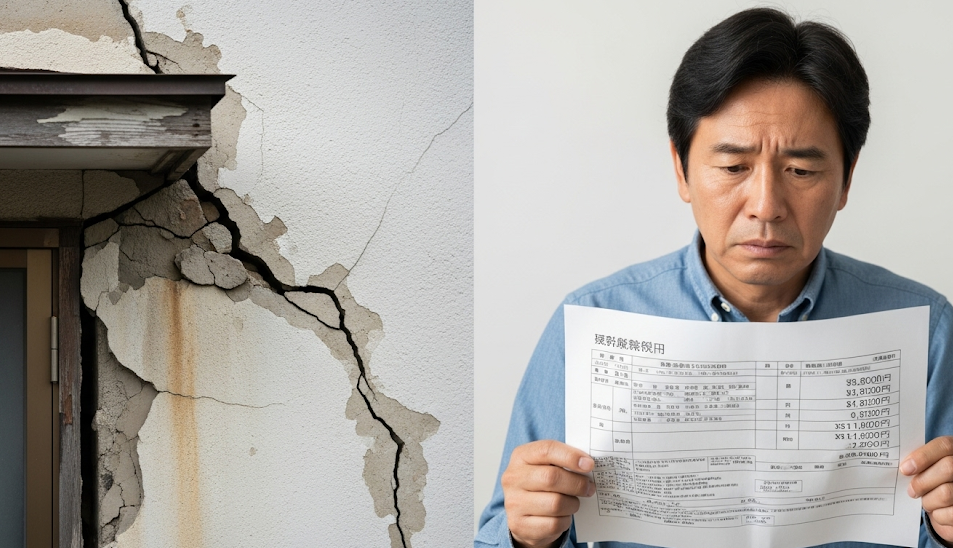

例えば、家の基礎にひび割れが生じて傾いてしまったり、柱や梁に構造的な問題があって強度が不足していたり、といったケースがこの保証の対象です。

次に「雨水の浸入を防止する部分」ですが、これは文字通り、建物内部への雨水の侵入を防ぐ役割を担う部分のことです。

たとえ構造が頑丈でも、雨漏りが発生すれば木材の腐食やカビの発生につながり、建物の寿命を縮め、健康にも悪影響を及ぼしかねません。

この保証は、建物を長期的に維持し、快適な生活を送るための最低限のセーフティネットと考えることができます。

この部分には、屋根の仕上げ材(瓦やスレートなど)や、外壁の仕上げ材、そして窓やドアといった開口部に設置されたサッシなどが含まれます。

これらの部分の施工不備や材料の欠陥によって雨漏りが発生した場合、10年間は無償で修理してもらえるということになります。

タマホームの10年保証の内容を正しく理解する第一歩は、この法律で定められた2つの基本保証が中心であることを知ることです。

保証対象の具体的な項目とは?

前述の通り、タマホームの10年保証の根幹をなすのは「構造耐力上主要な部分」と「雨水の浸入を防止する部分」です。

しかし、家はそれ以外の多くの部材や設備で構成されています。

そこで気になるのが、その他の部分の保証はどのようになっているのか、という点でしょう。

結論から言うと、構造や防水に関わらない部分の保証期間は、10年よりも短く設定されているのが一般的です。

これはタマホームに限らず、多くのハウスメーカーで共通の対応と言えます。

例えば、住宅設備に関する保証を見てみましょう。

キッチン、ユニットバス、トイレ、洗面化粧台、給湯器といった設備は、日常生活に欠かせないものですが、これらは住宅本体とは別に、設備メーカーによる製品保証が適用されます。

この保証期間は、多くの場合、引き渡しから1年または2年間です。

期間内に通常の使用方法で故障が発生した場合は、メーカー保証で無償修理や交換が受けられます。

また、内装や建具に関する保証も短期保証の対象です。

壁紙(クロス)の剥がれや浮き、床材のきしみ、室内ドアの建付け不良といった事象は、引き渡し後1〜2年程度が保証期間となることが多いようです。

ただし、これらは経年劣化や住まい方による摩耗・損傷と区別がつきにくい部分でもあります。

そのため、引き渡し後、早い段階で不具合がないか家全体をチェックし、気になる点があればすぐにタマホームのアフターサービスに連絡することが重要になります。

さらに、保証の対象外となるケースについても理解しておく必要があります。

主な免責事項としては、以下のようなものが挙げられます。

経年劣化によるもの

外壁の色褪せや、フローリングのすり傷、クロスの汚れなど、時間と共に自然に発生する劣化や摩耗は保証の対象外です。

自然災害によるもの

地震、台風、洪水、落雷など、予測不可能な天災によって生じた損傷は、基本的に火災保険や地震保険の適用範囲となり、住宅保証の対象とはなりません。

居住者の過失によるもの

適切な手入れを怠ったことによる設備の故障や、家具の移動時に付けた壁の傷など、住まい手の故意または過失が原因の不具合は保証されません。

シロアリ以外の害虫・害獣による損傷

ネズミが柱をかじったり、ハチが軒下に巣を作ったりといったケースも対象外です。

このように、タマホームの10年保証は万能ではなく、保証対象の項目とそうでない項目が明確に分かれていることを認識しておくことが大切です。

保証内容の詳細は、契約時や引き渡し時に渡される「保証書」や「アフターサービス基準書」に記載されていますので、必ず内容を確認し、大切に保管しておきましょう。

雨漏りに関する保証について

住宅の三大劣化要因として「紫外線」「熱」「雨水」が挙げられますが、中でも雨水は建物の寿命に最も深刻な影響を与える可能性があります。

一度雨漏りが発生すると、柱や梁といった構造材を腐食させ、断熱材を濡らしてカビを発生させるなど、様々な問題を引き起こしかねません。

だからこそ、品確法では「雨水の浸入を防止する部分」を10年保証の対象として義務付けているのです。

タマホームにおいても、この法律に基づき、雨漏りに対する手厚い保証が提供されます。

この保証が適用されるのは、具体的にどのようなケースなのでしょうか。

まず、保証の対象となるのは、建物の防水に関わる全ての部分です。

屋根

屋根材(スレート、ガルバリウム鋼板など)そのものの不具合や、施工不良による隙間からの雨漏りが対象です。

また、屋根の頂上にある棟板金や、壁との取り合い部分である雨押え板金などの施工不備も含まれます。

外壁

外壁材(サイディングなど)のひび割れや、外壁材の継ぎ目を埋めるシーリング(コーキング)の劣化・断裂が原因の雨漏りも保証されます。

ただし、シーリングの劣化は7〜10年程度で発生しやすいため、10年保証の範囲内であるか、経年劣化であるかの判断が重要になる場合があります。

開口部

窓サッシや玄関ドアの周りは、雨漏りのリスクが高い箇所です。

これらの取り付け不備や、防水処理の欠陥による雨漏りは保証の対象となります。

ベランダ・バルコニー

床面の防水層(FRP防水など)の不具合による階下への雨漏りも、10年保証の範囲です。

排水口(ドレン)の詰まりなどが原因ではなく、防水層そのものに瑕疵があった場合に適用されます。

これらの部分から、引き渡し後10年以内に雨漏りが発生し、その原因がタマホーム側の施工不良や材料の欠陥にあると認められた場合、無償で補修工事が行われます。

重要なのは、雨漏りのサインに早く気づき、迅速に対応することです。

天井や壁のクロスにシミができていたり、カビ臭く感じたり、サッシ周りが常に湿っていたりするような場合は、雨漏りの可能性があります。

「これくらいなら大丈夫だろう」と放置すると、被害が拡大し、構造部分にまで影響が及んでしまうかもしれません。

少しでも異常を感じたら、すぐにタマホームの点検担当者やカスタマーサービスに連絡し、専門家による診断を受けることが大切です。

定期点検の際にも、屋根や外壁の状態はチェック項目に含まれていますが、台風の後など、気になるタイミングで自主的に点検することも、建物を長持ちさせる秘訣と言えるでしょう。

シロアリ保証の適用範囲

日本の木造住宅にとって、シロアリは天敵とも言える存在です。

シロアリは木材を主食とし、土台や柱といった建物の重要な構造部分を内部から食い荒らしてしまうため、放置すれば建物の耐震性を著しく低下させる危険性があります。

そのため、ハウスメーカー各社はシロアリ対策に力を入れており、タマホームでも初期保証の一環としてシロアリ保証を設けています。

タマホームのシロアリ保証は、基本的に「竣工から10年間」となっています。

この保証は、タマホームが施工した防蟻処理に効果があることを保証するものです。

新築時には、地面から1メートルの高さまでの木部(土台や柱など)に、薬剤を散布または塗布する防蟻処理が行われます。

この処理が適切に行われているにもかかわらず、保証期間内にシロアリの被害が発生した場合に、保証が適用される仕組みです。

保証が適用された場合、具体的には以下のような対応がなされます。

- 被害箇所の駆除作業

- 被害箇所の修復作業

つまり、シロアリを駆除するだけでなく、食害によって損傷した木材の修復や交換まで行ってもらえるのです。

これは非常に重要なポイントで、万が一の際にも大きな経済的負担なく建物を元の状態に戻すことができます。

ただし、このシロアリ保証を継続させるためには、いくつかの条件があります。

最も重要なのは、5年ごとに行われる防蟻処理の再施工(有償)です。

一般的に、シロアリ駆除に使われる薬剤の効果は5年程度で切れてしまうとされています。

そのため、タマホームでは5年目の定期点検のタイミングで、保証を継続するために有償の防蟻工事を推奨しています。

この5年目の有償メンテナンスを受けないと、その時点でシロアリ保証は失効してしまうのが一般的です。

つまり、初期10年保証といっても、実質的には5年間の保証であり、それを更新することで10年間継続できる、と理解しておくのが正確でしょう。

また、保証期間中であっても、居住者が建物の改造(増築など)を行い、それによって防蟻層が破壊された場合や、建物の周辺にシロアリを誘引するようなもの(廃材など)を放置していた場合は、保証の対象外となる可能性があります。

シロアリ保証は、構造の安全性に直結する重要な保証です。

保証の適用範囲と、それを維持するための条件を正しく理解し、定期的なメンテナンスを怠らないことが、大切なマイホームをシロアリの脅威から守る上で不可欠と言えるでしょう。

定期点検の実施と目的

住宅は建てて終わりではなく、建てた後も適切な維持管理を行っていくことで、その価値と性能を長く保つことができます。

その維持管理の基本となるのが、ハウスメーカーによる定期点検です。

タマホームでも、引き渡し後の住宅に対して、専門のスタッフによる定期的な無償点検サービスを提供しています。

この定期点検の目的は、大きく分けて2つあります。

一つは、不具合の早期発見と対処です。

住んでいるだけでは気づきにくいような小さな異常も、プロの目でチェックすることによって早期に発見し、重大なトラブルに発展する前に対処することができます。

もう一つの目的は、保証を継続するための条件確認です。

前述の通り、タマホームの10年保証を維持するためには、定期点検を受けることが前提条件となっています。

点検を受けない場合、保証の対象となるような不具合が発生しても、保証が適用されなくなる可能性があるので注意が必要です。

タマホームの無償定期点検のスケジュールは、一般的に以下のようになっています。

- 引き渡し後 3ヶ月

- 引き渡し後 6ヶ月

- 引き渡し後 1年

- 引き渡し後 2年

- 引き渡し後 5年

- 引き渡し後 9年6ヶ月~10年

引き渡し直後は、建具の建付け調整や初期の不具合が出やすいため、点検の頻度が高く設定されています。

その後は、建物の状態が安定してくるため間隔が空き、保証期間が満了する10年を前に、最終的なチェックが行われるという流れです。

各点検でチェックされる項目は多岐にわたりますが、主な内容は以下の通りです。

外部点検

基礎のひび割れ、外壁やシーリングの状態、屋根の状態(目視できる範囲)、雨樋の破損や詰まり、バルコニーの防水状態などをチェックします。

内部点検

床の傾きやきしみ、壁や天井のクロスの状態、建具(ドアや窓)の開閉や施錠の確認、水回り設備(キッチン、浴室、トイレ)からの水漏れの有無などを確認します。

床下点検

5年目や10年目の点検では、床下に潜って土台や基礎の状態、配管からの水漏れ、そしてシロアリの被害の有無などを詳細にチェックすることが多いです。

これらの点検結果は報告書としてまとめられ、住宅の所有者に渡されます。

もし点検で不具合が見つかり、それが保証の対象範囲内であれば、タマホームの負担で補修が行われます。

一方で、経年劣化による補修や、保証対象外のメンテナンスが必要と判断された場合は、有償工事の提案がなされることもあります。

定期点検は、タマホーム側にとっては保証履行のための義務であり、住宅所有者にとっては、家の健康状態を把握し、長く安心して住むための権利です。

必ずスケジュール通りに点検を受け、気になることは些細なことでも点検スタッフに質問・相談するようにしましょう。

タマホームの10年保証の内容と延長の仕組み

- ➤保証延長しない場合のリスク

- ➤延長条件と有償メンテナンス

- ➤延長に必要なメンテナンス費用

- ➤長期優良住宅での保証の違い

- ➤後悔しないためにタマホームの10年保証の内容を理解しよう

保証延長しない場合のリスク

タマホームの初期10年保証は、法律で定められた最低限の保証です。

この10年という期間が過ぎると、一体どうなるのでしょうか。

もし保証を延長する手続きを取らなかった場合、建物の維持管理に関する責任は、すべて住宅所有者が負うことになります。

これは、非常に大きなリスクを抱えることを意味します。

なぜなら、住宅の主要な部分に不具合が発生した場合、その修理費用は全額自己負担となるからです。

築10年を過ぎると、建物は様々な箇所で劣化が目立ち始める時期に入ります。

特に、これまで保証の対象だった「構造耐力上主要な部分」や「雨水の浸入を防止する部分」に問題が発生すると、その修理費用は高額になりがちです。

例えば、以下のようなケースが考えられます。

雨漏りの発生

屋根や外壁の防水機能が劣化し、雨漏りが発生した場合、修理費用は数十万円から、被害範囲が広ければ100万円を超えることも珍しくありません。

雨漏りを放置すれば、構造材の腐食につながり、さらに大規模な修繕が必要になる悪循環に陥ります。

外壁のシーリングの劣化

サイディング外壁の継ぎ目にあるシーリングは、10年前後で硬化し、ひび割れや剥がれが生じます。

これを放置すると、そこから雨水が浸入し、内部の劣化を引き起こします。

足場を組んで家全体のシーリングを打ち替える工事には、一般的に50万円~100万円程度の費用がかかります。

構造部分の不具合

万が一、地盤沈下やシロアリ被害などによって基礎や柱に問題が生じた場合、その補修は極めて大掛かりな工事となり、数百万円単位の費用が必要になる可能性もあります。

保証が切れた状態でこれらのトラブルに見舞われると、突然の大きな出費に備えなければなりません。

住宅ローンを返済しながら、これらの高額な修繕費用を捻出するのは、家計にとって大きな負担となるでしょう。

また、保証が切れているということは、定期的なプロのチェックが入らない状態になるということです。

不具合の兆候に気づくのが遅れ、気づいた時にはすでに深刻な状態になっていた、という事態も起こりえます。

さらに、将来的にその家を売却しようと考えた場合、ハウスメーカーの保証が切れている物件は、買い手から見て魅力が下がり、査定額に影響する可能性も否定できません。

保証延長には確かに費用がかかりますが、それは将来起こりうる高額な修繕リスクに対する「保険」と考えることができます。

保証延長しないという選択は、短期的な支出を抑えることにはなりますが、長期的に見れば、より大きな経済的リスクと不安を抱え込むことにつながるのです。

延長条件と有償メンテナンス

タマホームでは、初期10年保証が満了した後も、保証を延長できる制度を用意しています。

これにより、最長で60年間の長期保証を受けることが可能とされています。

しかし、この「最長60年保証」という言葉だけを見て、「何もしなくても60年間ずっと保証が続く」と誤解してはいけません。

保証を延長するためには、明確な条件が設定されており、その中心となるのが「有償メンテナンス工事」の実施です。

具体的には、10年保証が満了する前のタイミングで、タマホームによる「有料点検(住宅瑕疵担保責任保険法人による点検)」を受ける必要があります。

この点検の結果、建物の性能を維持するために必要と判断された箇所のメンテナンス工事を、タマホームが指定する方法で実施することが、保証をさらに10年間延長するための絶対条件となります。

つまり、「10年ごとの有料点検」と「指定された有償メンテナンス」をセットで実施し続けることで、保証期間が10年、また10年と更新されていく仕組みなのです。

では、具体的にどのような有償メンテナンスが必要になるのでしょうか。

一般的に、築10年のタイミングで推奨される主なメンテナンス工事は以下の通りです。

外壁のメンテナンス

サイディングのシーリング(コーキング)の打ち替えや、外壁材そのものの再塗装が含まれます。

これらは、外壁の防水性能を維持し、雨水の浸入を防ぐために非常に重要な工事です。

屋根のメンテナンス

屋根材の種類によって内容は異なりますが、スレート屋根の場合は再塗装や、破損部分の補修などが行われます。

屋根も外壁と同様、防水性能を保つための重要なメンテナンスです。

防蟻(ぼうぎ)処理

前述の通り、シロアリ保証を継続するためには、5年ごとの薬剤再散布が必要です。

10年目のタイミングでも、この防蟻処理の実施が保証延長の条件に含まれます。

これらの有償メンテナンス工事をタマホームで実施することが、保証延長の条件となっている点がポイントです。

例えば、「外壁塗装の費用が安いから」という理由で、他のリフォーム会社に工事を依頼した場合、タマホームの保証延長は認められません。

これは、タマホームが自社の基準で施工管理を行うことで、住宅全体の品質を保証するという考え方に基づいています。

保証を延長するかどうかは、もちろん住宅所有者の任意です。

しかし、延長しない場合は前述のようなリスクを負うことになります。

タマホームの長期保証制度は、定期的なメンテナンスを計画的に行うことで、建物の資産価値を維持し、長期にわたる安心を得るための仕組みであると理解することが重要です。

延長に必要なメンテナンス費用

タマホームの保証を延長するために有償メンテナンスが必要であることは分かりましたが、住宅所有者にとって最も気になるのは「一体いくらかかるのか」という費用面でしょう。

このメンテナンス費用は、建物の大きさや形状、立地条件、使用されている建材、そして劣化の度合いによって大きく変動するため、一概に「いくら」と断言することはできません。

しかし、一般的な目安として、築10年のタイミングで必要となる主なメンテナンス費用の相場を理解しておくことは、将来の資金計画を立てる上で非常に重要です。

以下に、主要な工事項目とその費用のおおよその目安をまとめました。

- 外壁塗装・シーリング工事: 100万円~200万円

- 屋根塗装・補修工事: 50万円~150万円

- 防蟻処理工事: 10万円~20万円

これらを合計すると、保証延長のために10年目に必要となる費用は、おおよそ150万円から300万円程度になる可能性があると想定しておくと良いでしょう。

もちろん、これはあくまで一般的な目安です。

例えば、建坪が40坪以上の大きな家や、複雑な形状で塗装面積が広い家、あるいは海沿いで塩害による劣化が進んでいる家などは、費用が相場よりも高くなる傾向があります。

逆に、比較的小さな家で、劣化状態も良好であれば、費用は抑えられるかもしれません。

これらの費用は、10年後の大きな一度の出費となるため、計画的に積み立てておく必要があります。

例えば、200万円を10年間(120ヶ月)で準備する場合、毎月約1万7000円を修繕費用として積み立てておく計算になります。

ここで、「他のリフォーム会社に頼めばもっと安く済むのではないか」と考える方もいるかもしれません。

確かに、相見積もりを取れば、タマホームが提示する金額よりも安い業者が見つかる可能性は高いでしょう。

しかし、前述の通り、タマホーム以外の業者でメンテナンスを行った場合、保証延長は認められません。

タマホームが提示する費用には、単なる工事費だけでなく、その後の10年間の保証料も含まれていると考えることができます。

安心という価値を、費用と天秤にかけて判断する必要があるのです。

正確な費用については、10年目の有料点検の際に提示される見積書を確認するしかありません。

その内容をよく吟味し、保証延長のメリットと費用のバランスを考慮した上で、最終的な判断を下すことになります。

家を建てた後も、このような大きな出費が必要になることを、契約前から理解しておくことが後悔しないための重要なポイントです。

長期優良住宅での保証の違い

近年、住宅の性能や品質に対する関心が高まる中で、「長期優良住宅」という言葉を耳にする機会が増えました。

長期優良住宅とは、「長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅」として、国の認定を受けた住宅のことです。

認定を受けるためには、耐震性、省エネルギー性、劣化対策、維持管理の容易さなど、様々な項目で厳しい基準をクリアする必要があります。

タマホームでも、長期優良住宅に対応した商品を展開しており、この認定を受けることが可能です。

では、長期優良住宅の認定を受けた場合、タマホームの10年保証の内容やその後の延長に何か違いは生じるのでしょうか。

結論から言うと、保証の基本的な枠組み(初期10年保証+10年ごとの有償メンテナンスによる延長)自体に、長期優良住宅であるかないかでの違いは基本的にありません。

長期優良住宅だからといって、初期保証が20年になったり、有償メンテナンスが免除されたりするわけではないのです。

しかし、長期優良住宅であることは、保証をスムーズに延長し、建物を長持ちさせる上で、間接的に大きなメリットをもたらします。

その理由は、長期優良住宅の認定要件と、タマホームの保証延長の考え方が非常に密接に関連しているからです。

維持保全計画の策定

長期優良住宅の認定を受けるためには、「維持保全計画」を作成し、所管行政庁に提出する必要があります。

この計画には、点検の時期や内容、想定される修繕の時期や内容などが具体的に定められています。

つまり、住宅所有者は、いつ頃、どのようなメンテナンスが必要になるかをあらかじめ把握した上で、計画的に準備を進めることができるのです。

これは、タマホームが保証延長の際に求める有償メンテナンスの計画とほぼ一致しており、将来の見通しが立てやすくなります。

高い基本性能

長期優良住宅は、そもそも劣化対策等級(構造躯体等)で最高等級の3が求められるなど、耐久性の高い仕様で建てられています。

そのため、適切なメンテナンスを続けていけば、一般の住宅よりも良好な状態を保ちやすく、結果として保証を継続しやすい状況が生まれます。

タマホームが「最長60年保証」を謳っている背景には、この長期優良住宅の普及があります。

つまり、長期優良住宅の基準に沿った高い品質の家を建て、かつ、維持保全計画に沿った定期的なメンテナンス(=タマホームの有償メンテナンス)を継続的に実施していくことで、60年という長期にわたって建物の品質を維持し、保証し続けることが可能になる、という考え方です。

長期優良住宅は、税制上の優遇措置など直接的なメリットもありますが、このように建物の維持管理と保証という側面からも、大きな価値を持つ選択肢と言えるでしょう。

後悔しないためにタマホームの10年保証の内容を理解しよう

これまで、タマホームの10年保証の基本的な内容から、保証の延長、費用、そして長期優良住宅との関連性まで詳しく見てきました。

マイホームは、購入して終わりではありません。

むしろ、購入してからが本当のスタートであり、いかにその価値を維持し、安心して暮らし続けられるかが重要になります。

そのために不可欠なのが、住宅の保証制度を正しく、そして深く理解しておくことです。

タマホームの10年保証の内容を理解する上で、最も重要なポイントは、保証される範囲と、保証されない範囲、そして保証を継続するための条件を明確に区別することです。

「10年保証」や「最長60年保証」といった言葉の響きだけにとらわれず、その裏にある具体的な約束事を把握しなければなりません。

初期10年保証は、法律で定められた構造と防水に関する最低限のセーフティネットです。

しかし、それ以外の設備や内装の保証は短期であり、経年劣化や自然災害は保証の対象外であることを認識しておく必要があります。

そして、多くの人が最も気になるであろう保証の延長については、「自動で更新されるものではない」という事実を肝に銘じておくべきでしょう。

10年ごとの有料点検と、その結果に基づいて提案される有償メンテナンスの実施が、保証を次の10年へとつなぐための「切符」なのです。

この有償メンテナンスには、決して安くはない費用がかかります。

家を建てる前から、将来的に150万円から300万円程度の修繕費用が必要になることを想定し、計画的に資金を準備しておくことが、後悔しないための賢明な備えと言えます。

保証を延長しないという選択肢もありますが、それは突然の高額な修繕費用のリスクを自ら背負うことを意味します。

長期的な視点で見れば、計画的なメンテナンスを通じて保証を継続していく方が、結果的に経済的な負担や精神的な不安を軽減できる可能性が高いと考えられます。

タマホームの保証制度は、いわば「住宅の健康診断と、それに基づく予防医療のプログラム」のようなものです。

定期的な点検で家の状態をチェックし、必要なメンテナンスという治療を施すことで、大きな病気(=重大な欠陥)を未然に防ぎ、建物の健康寿命を延ばしていくことができます。

これからタマホームで家を建てる方も、すでに住んでいる方も、今一度、ご自身の家の保証書やアフターサービス基準書に目を通し、タマホームの10年保証の内容を正しく理解し直してみてください。

それが、大切なマイホームと共に、末永く安心して暮らしていくための最も確実な第一歩となるはずです。

- ➤タマホームの初期保証は引き渡しから10年間

- ➤保証の根幹は法律で定められた構造耐力上主要な部分

- ➤もう一つの柱は雨水の浸入を防止する部分の保証

- ➤キッチンや給湯器など設備系の保証は1〜2年が一般的

- ➤経年劣化や自然災害による損傷は保証の対象外

- ➤保証を維持するためには無償の定期点検を受けることが必須

- ➤初期10年保証の満了後も保証延長制度がある

- ➤保証延長は10年ごとの更新制で最長60年まで可能

- ➤延長の絶対条件は有料点検と指定の有償メンテナンスの実施

- ➤有償メンテナンスは外壁塗装や防蟻処理などが中心

- ➤メンテナンス費用は10年ごとに150万円〜300万円が目安

- ➤タマホーム指定外の業者で修理すると保証は延長されない

- ➤保証を延長しない場合修繕費は全額自己負担となる

- ➤長期優良住宅でも保証延長の基本的な仕組みは同じ

- ➤タマホームの10年保証の内容を正しく理解し将来に備えることが重要