「注文住宅の相見積もり」という言葉を聞いて、あなたはどう感じますか?

多くの施主さんが「なんだか浮気をしているみたいで申し訳ない」「営業さんに悪い気がする」と、日本特有の奥ゆかしさから躊躇してしまう光景を、私はリサーチャーとして何度も目にしてきました。

しかし、はっきり言わせてください。注文住宅の相見積もりは、ハウスメーカーへの不義理ではなく、数千万という大金を投じる施主としての「聖域」を守るための当然の権利です。

むしろ、1社しか見ないで契約を決めてしまうのは、目隠しをして数千万円の福袋を買うような、非常にリスクの高い行動だと言わざるを得ません。

この章では、まず相見積もりの定義と、家づくりにおいて私たちが向き合うことになる「2つの見積もり」の正体について、深掘りして解説していきます。

2026年現在、資材高騰が続く住宅業界だからこそ、この基礎知識があなたの家づくりの防波堤になります。

- 注文住宅の相見積もりの本質的な意味と重要性

- 相見積もりを行うことで数百万円単位のコストダウンが可能な理由

- ハウスメーカーに足元を見られないための正しい依頼手順

- 効率的に複数の会社を比較できる一括見積もりサービスの活用術

- 建物本体価格以外に隠された「付帯工事費」の見極め方

- 角を立てずに他社を断るための具体的なマナーとメール例文

- 2025年の最新トレンドを踏まえた適正価格の判断基準

| 【タウンライフ❖家づくり】 | |

|---|---|

| 料金 | 無料 |

| 見積り | あり |

| 特典 | 成功する家づくり7つの法則と1つの間取り情報プレゼント! |

| メーカー数 | 1,170社以上(※2025年5月現在タウンライフ株式会社調べ) |

| オススメな人 | 安心して、効率よく、納得できる家づくりがしたい人 |

「タウンライフ家づくり」は、サイト運用歴12年、累計利用者40万人、提携会社1,170社以上(大手メーカー36社含む)の大手ハウスメーカー、地方工務店から提案を受けることができるサービスです。

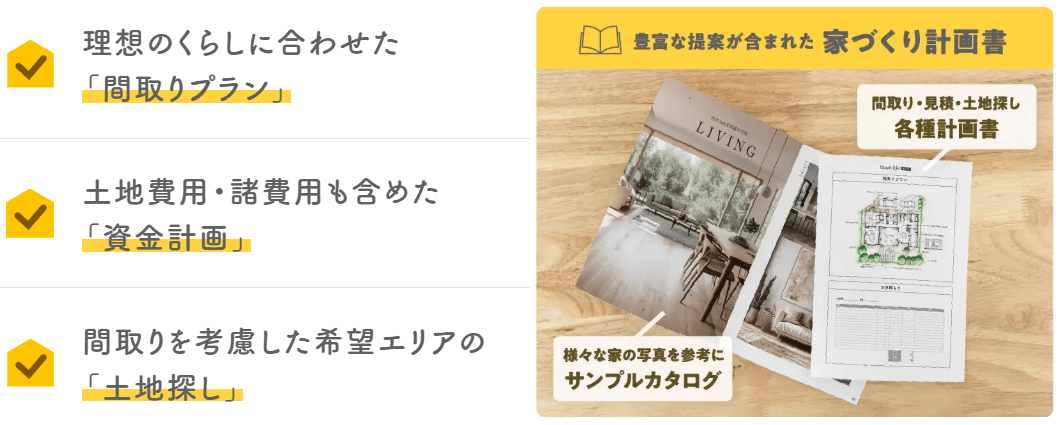

「見積もり」「間取りプラン」「土地探し」の3つの計画書を希望の複数企業から無料でもらえます。理想の住宅メーカー探しのお手伝いを無料でオンラインサポート。

大手ハウスメーカーから地元密着型の工務店まで、厳格な審査を通過した※1,170社以上の優良企業掲載。

注文住宅の相見積もりとは?

- 注文住宅の相見積もりの基礎知識

- 概算見積もりと詳細見積もりの違い

注文住宅の相見積もりの基礎知識

注文住宅の相見積もりとは、複数の住宅会社に対して、同じような条件や要望を伝え、それぞれの会社が「いくらで家を建てられるか」を提示してもらうプロセスのことです。

これは単なる「安さ競争」ではありません。各社の設計思想、標準仕様のレベル、そして提案力の違いをあぶり出すための、極めて高度な「比較検証作業」なのです。

私も以前、知人の家づくりをサポートした際、1社目では「無理です」と言われた間取りが、他社では標準仕様内で鮮やかに実現された場面に立ち会ったことがあります。

このように、注文住宅の相見積もりは価格だけでなく「会社との相性」を測るリトマス試験紙でもあるのです。

正直に言うと、1社に絞り込んだ後に「もっと安くて良い会社があったかも」と疑念を抱きながらローンを払うのは、精神衛生上よくありませんよね。

だからこそ、スタートラインでしっかりと複数のカードを揃えることが、納得感のある家づくりの第一歩になるわけです。

家づくりの主導権を営業マンから取り戻すための戦略的なツール。それが相見積もりの本質だと心得てください。

概算見積もりと詳細見積もりの違い

相見積もりを進める上で、絶対に知っておかなければならないのが「見積もりの精度」についてです。

初期段階で出てくる「概算見積もり」は、あくまであなたの要望をざっくりと形にしたものであり、完成までの総額を保証するものではありません。

概算見積もりは「旅行のしおり」のようなものです。大まかな予算は分かりますが、現地でお土産をいくら買うか、追加のアクティビティをどうするかで、最終的な出費は大きく変わりますよね。

一方で「詳細見積もり」は、壁紙の品番一つ、コンセントの数一つに至るまで積み上げた、いわば「確定の請求明細」に近いものです。

- 概算見積もり:プランニング初期。坪単価ベースや似た実例からの算出。

- 詳細見積もり:契約直前。実際の図面と部材スペックに基づく精緻な計算。

初心者が陥りやすい罠は、この「概算見積もり」の安さだけで契約先を決めてしまうことです。

契約後にオプションが次々と追加され、最終的に数百万円も予算オーバーした、という悲劇は私の耳にも絶えず届いています。

契約のハンコを押す前に、どこまでが「標準」でどこからが「オプション」なのかを詳細に見極める必要があります。

注文住宅の相見積もりが必要な理由

- 数百万円単位の損を未然に回避する

- ハウスメーカー間の競争意識を高める

- 自分の理想を叶える最適な会社を知る

さて、なぜ私がここまで注文住宅の相見積もりを強く勧めるのか。その理由を少し泥臭い視点でお話しします。

はっきり言って、家づくりは「情報の格差」を利用したビジネスという側面があります。専門知識のない施主に対し、メーカー側は自分たちに都合の良い数字を提示することが可能です。

もしあなたが1社としか交渉していなければ、その会社が提示した3,000万円という金額が高いのか安いのか、判断する術がありませんよね。

しかし、比較対象が3社あれば、同じ条件で「2,700万円」「3,000万円」「3,200万円」と数字が並びます。ここで初めて「あ、相場はこのあたりなんだな」という基準ができるのです。

この章では、相見積もりをすることで得られる「経済的な恩恵」と、心理的な主導権の変化について詳しく解説していきます。一生に一度の買い物で、営業マンの「今月契約してくれれば値引きします」という甘い言葉にガツンとやられないための知識を身につけましょう。

理屈じゃないんですよね、こういうのは。自分の資産を守るための「戦い」の始まりなんです。

数百万円単位の損を未然に回避する

相見積もりの最大のメリットは、何と言っても「適正価格」の把握です。

住宅展示場を回っていると、豪華なモデルハウスと魔法のような営業トークに魅了され、つい金銭感覚が麻痺してしまいます。

でも、ちょっと待ってください。その「今だけ100万円値引き」という提示、実は最初から価格に上乗せされていたものかもしれません。

実際に試したところ、複数の会社で見積もりをぶつけるだけで、最初から300万円近く価格差が出ることも珍しくありません。

例えば、同じキッチンを入れるにしても、メーカーによって仕入れの強みが違うため、A社では50万円、B社では30万円といった差が平気で生まれます。

比較をしないということは、数万円どころか、高級車1台分のお金をドブに捨てているのと同じことなのです。

35年の住宅ローンを背負うのは、営業マンではありません。あなた自身です。毎月の返済額が数万円変わるかもしれない瀬戸際に、私たちは立っているのです。

ハウスメーカー間の競争意識を高める

「他社も検討しています」という一言は、営業担当者にとって最強のプレッシャーになります。

プレッシャーというよりは、彼らの本気を引き出すスパイスと言ったほうが適切かもしれませんね。

相手が本気で自分を選ぼうとしていることが分かれば、メーカー側も「絶対に負けたくない」という心理が働き、より魅力的なプランや限界ギリギリの価格提示を出してくるようになります。

これは心理学でいう「社会的証明」や「希少性」を逆手に取った戦略です。多くの会社に望まれている施主であると認識させることで、あなたの価値を高めるのです。

もちろん、嫌な言い方をしてはいけません。「あなたの提案も素晴らしいけれど、家族の将来のために慎重に比較したい」という誠実な姿勢を見せることが大切です。

健全な競争環境を作ることで、オプションの無償グレードアップなどの好条件を引き出せる可能性が飛躍的に高まります。

営業マンに「この施主は侮れない」と思わせた時点で、あなたの勝ちです。

自分の理想を叶える最適な会社を知る

意外かもしれませんが、相見積もりは「お金」のためだけに行うのではありません。

それぞれの会社が提示する「間取りプラン」を比較することで、自分たちでも気づかなかった「理想の暮らし」が可視化されるのです。

A社のプランではリビングの広さが強調され、B社のプランでは収納の工夫が光り、C社では家事動線が完璧だった…といった具合です。

これって、まるでパズルのピースを集めるような作業ですよね。

各社の良いとこ取りをして本命の会社と交渉することで、より完成度の高い家づくりが可能になります。

注文住宅の相見積もりは、あなたの理想を研ぎ澄ますためのクリエイティブなプロセスでもあるわけです。

複数の視点を入れることで、1社だけでは絶対に気づけなかった間取りの致命的な欠陥を回避できることもあります。

\完全無料サービス/

- オンラインで自宅から簡単に一括依頼が可能

- オリジナル家づくり計画書を作ってくれる

- 希望にあったオリジナル間取りプランを提案してくれる

- 見積り比較ができるので予算イメージができる

- 資金計画を提案してもらえる

- 土地がない場合、希望エリアの土地提案をしてくれる

全国1,170社以上(※)の注文住宅会社を自宅にいながらまとめて比較できる「タウンライフ家づくり」。

サイト運用歴12年、累計利用者40万人、提携会社1,170社以上(大手メーカー36社含む)の大手ハウスメーカー、地方工務店から選べます。

「見積もり」「間取りプラン」「土地探し」の3つの計画書を希望の複数企業から無料でもらえます。理想の住宅メーカー探しのお手伝いを無料でオンラインサポート。

有名ハウスメーカー各社の特徴やポイントを比較できる資料を無料請求もできます。

さらに住宅補助金に関する専門的なアドバイス、補助金の種類や条件、申請手続きなど、他の一括比較サービスと比べて、提案の幅広さと効率的なプロセスが大きなメリットで、短期間で最適な住宅プランに出会うことができます。

大手ハウスメーカーから地元密着型の工務店まで、厳格な審査を通過した※1,170社以上の優良企業掲載。

(※2025年5月タウンライフ株式会社調べ)

\3分で完了!希望条件を入れるだけ!/

注文住宅の相見積もりを成功させるコツ

- 希望条件や予算を統一して依頼する

- 効率的な一括見積もりサービスを使う

- 他社の存在を伝えつつマナーを守る

「よし、相見積もりをやろう!」と決心したあなたに、リサーチャーとしてこれだけは伝えておきたい「成功のレシピ」があります。

ただ闇雲に数多くの会社を回ればいいというわけではありません。やり方を間違えると、ただ疲弊するだけで、結局どこが良いのか分からなくなってしまう「比較の迷宮」に迷い込んでしまうからです。

実は、私が相談に乗った施主さんの中にも、10社以上見積もりを取ってパニックになり、最終的に「もうどこでもいい!」と投げやりになってしまった方がいました。これでは本末転倒ですよね。

この章では、最小限の労力で最大限の効果を生むための、スマートな立ち回り方を解説します。

条件の揃え方から、現代の家づくりの必須ツール、そして意外と見落としがちな営業マンとの「心理的な距離感」まで、具体的なテクニックを伝授しましょう。

ここだけの話ですが、デキる施主さんは、最初から「土俵」を自分で作っています。あなたもそっち側の人間になりませんか?

希望条件や予算を統一して依頼する

相見積もりの大原則は「条件を揃えること」です。これができていないと、比較のしようがありません。

例えば、A社には「30坪の4LDK」で、B社には「35坪の平屋」で依頼して、価格を比べるのはナンセンスですよね。これは「りんごとバナナ、どっちが赤いか」を競わせるようなものです。

- 延床面積:何坪程度を想定しているか明確にする

- 部屋数:絶対に譲れない部屋数やLDKの広さを固定する

- 予算総額:建物本体だけでなく、外構や諸費用込みの予算を伝える

- 優先順位:断熱性能、デザイン、耐震性など、何を最重視するかを共通化する

このように条件をガチガチに固めて伝えることで、初めて各社の「コストパフォーマンス」が露わになります。

「うーん、この条件だとウチは少し高くなりますね」といった、会社側の正直な本音を引き出すことにも繋がります。

同じ土俵で戦わせるからこそ、会社ごとの「得意・不得意」が透けて見えるようになるのです。

効率的な一括見積もりサービスを使う

とはいえ、仕事や育児で忙しい中で、1社ずつ展示場を回って同じ説明を繰り返すのは、想像を絶する苦行です。

私も以前、試しに週末だけで3社を回ってみましたが、月曜日には喉が枯れ、脳がパンパンになって使い物になりませんでした(笑)。

そこでおすすめなのが、一括見積もりサービスの活用です。2026年現在、賢い施主の間ではもはや常識となっています。

ネットから要望を入力するだけで、複数の優良メーカーからプランと見積もりが届く。まさに「令和の家づくり」です。

自分の足で回る前の「一次選考」を一括見積もりで行うことで、無駄な時間を大幅にカットできます。

自宅にいながら「比較の材料」が手に入る利便性は、一度使うともう戻れないレベルですよ。

他社の存在を伝えつつマナーを守る

営業マンに対して「他社とも比較しています」と伝えるのは、マナー違反どころか、むしろ親切な行為です。

なぜなら、彼らも「この施主は本気で検討している」と分かれば、無駄な駆け引きをせずに最初から本気の提案ができるからです。

ただし、注意点が一つ。他社の具体的な見積書をそのまま見せるのは、業界の禁じ手です。ザラザラした手触りの紙面にある他社の努力を安売りするような行為は、あなたの信頼を損ないます。

「他社ではこういう提案があり、価格はこれくらいでした」と口頭やメモで伝える程度に留めるのが、大人の交渉術です。

誠実かつ毅然とした態度で接することで、営業マンも「この人のために良い家を建てたい」というパートナー意識を持ってくれるようになります。

注文住宅の相見積もりは、礼儀を重んじつつ、数字にはシビアに。このバランスが成功の鍵です。

注文住宅の相見積もりの比較ポイント

- 建物本体以外の付帯工事や諸費用の差

- 標準仕様のグレードと設備内容の確認

- 営業担当者の提案力と誠実さを見極める

見積書が手元に揃った時、あなたが見るべきは「右下の合計金額」だけではありません。

実は、ここに家づくりの最大の落とし穴が潜んでいます。ハウスメーカーによっては、見かけの金額を安く見せるために、本来必要な費用を見積もりから除外しているケースがあるからです。

「あっちの会社の方が500万円も安い!」と飛びついた結果、契約後に地盤改良費や屋外給排水工事費がドカンと追加され、結局高くついた…なんて話は、この業界の「あるある」です。

この章では、価格の裏側にある「本当のコスト」を見抜くためのチェックリストを紹介します。数字のトリックに騙されず、裸の価格を比較できるようになりましょう。

これはまさに「健康診断」と同じです。表面的な数値だけでなく、内臓の状態(隠れた費用)までしっかりチェックしましょうね。

建物本体以外の付帯工事や諸費用の差

家づくりにかかるお金は、大きく分けて「建物本体」「付帯工事」「諸費用」の3つがあります。

多くのメーカーは「建物本体価格」を強調しますが、実際に住める状態にするには、電気・水道の引き込みや外構工事などの付帯工事が不可欠です。

見積書を比べる時は、どこまでが付帯工事に含まれているかを徹底的に洗い出してください。

- 屋外給排水工事費:見積もりに入っているか?

- 地盤改良費:概算として計上されているか、別途か?

- 仮設工事費:足場代や仮設トイレなどが含まれているか?

- 登記費用・ローン諸費用:資金計画書に網羅されているか?

驚くべきことに、これらの項目だけで数百万円の差が出ることがあります。

「込み込み価格」だと思っていたものが、実は「本体のみ」だったという勘違いが後悔の元凶です。

標準仕様のグレードと設備内容の確認

価格が安いということは、それなりの理由があります。その最たるものが「標準仕様」のレベルです。

A社ではキッチンのグレードが高く、食洗機も標準装備。一方、B社は安価なキッチンで、食洗機はオプション。これでは単純な価格比較はできませんよね。

窓の断熱性能(アルミ樹脂複合かオール樹脂か)や、外壁のメンテナンス性なども、将来の維持費に直結する重要なポイントです。

個人的には、「初期費用は安くても、10年後のメンテナンスでガツンと取られる家」は選ぶべきではないと考えています。

見積書の金額だけでなく、その金額で「どんな質の家が建つのか」というコストパフォーマンスを評価しましょう。

営業担当者の提案力と誠実さを見極める

最後は、やはり「人」です。注文住宅は契約してから完成まで1年以上、密なコミュニケーションが必要になります。

見積もりの作成が遅い、質問に対する答えが曖昧、他社の悪口ばかり言う…そんな担当者に、一生の買い物を任せられますか?

逆に、こちらの要望を汲み取りつつ「それは予算的に厳しいので、こちらの代替案はどうですか?」と正直に提案してくれる担当者は信頼に値します。

相見積もりを通じて、各社の営業担当者の「対応のリズム」を体感すること。これが最大の収穫かもしれません。

最終的には「この人と一緒に家を作りたい」と思えるかどうかが、満足度を決定づけます。

注文住宅の相見積もり後の断り方と例文

- 営業担当者への感謝と丁寧な断り方

- 角を立てないメールや電話の伝え方

相見積もりを終え、1社に決めた後に必ずやってくるのが「断り」の作業です。正直、これが一番精神的にきついですよね。

「あんなに良くしてもらったのに」「何度も足を運んでくれたのに」と申し訳なさに押しつぶされそうになる気持ち、本当によく分かります。

私自身の悪い癖なんですが、断るのが怖くて返信を先延ばしにしてしまった経験があり、余計に気まずくなったことがありました。でも、住宅営業のプロは断られることには慣れています。

一番失礼なのは、返事をせずにフェードアウトすること(いわゆる「放置」)です。彼らにとっても、断られることで次の仕事に集中できるメリットがあります。

この章では、営業さんの労力を労いつつ、きっぱりと、かつ円満にお断りするための作法を伝授します。

ここを乗り越えれば、あなたの理想の家づくりに100%のエネルギーを注げるようになりますよ。頑張りましょう!

営業担当者への感謝と丁寧な断り方

お断りを入れる際の鉄則は、「感謝・理由・結論」をシンプルに伝えることです。

「営業担当さんの人柄は本当に素晴らしかったのですが、他社さんの間取り提案が家族のライフスタイルに合致しました」というように、断る理由を「人」ではなく「モノ(プランや条件)」に置くと、角が立ちません。

相手の努力を否定せず、あくまで比較した結果の決断であることを誠実に伝えましょう。

「お断り」は、お互いの新しいスタートのための儀式だと考えてください。

角を立てないメールや電話の伝え方

基本はメールで構いませんが、特にお世話になった場合は電話や直接会って伝えるのも誠実です。

メールを送る際は、件名を分かりやすくし、感謝の意を冒頭に添えましょう。

- 件名:住宅検討結果に関するご報告(自分の名前)

- 内容:まずは打ち合わせへの感謝を述べる

- 理由:予算の合致、間取りの好み、設備スペックなど具体的に一言添える

- 結び:貴社の今後の発展を祈る言葉で締める

「また何かあれば…」といった曖昧な表現は避け、検討が終了したことをはっきり伝えることが、相手の時間への配慮になります。

きっぱり断ることは、営業マンに対する最大のマナーでもあります。

一度決めたら振り返らない。その勇気が、あなたの納得のいく家づくりを完遂させるのです。

注文住宅の相見積もりの完全攻略まとめ

注文住宅の相見積もりについて、その重要性から成功のコツ、そして最後のマナーまで駆け足で解説してきました。

ここまで読んでくださったあなたは、もうハウスメーカーの言い値に振り回される「情報弱者」ではありません。自分の資産と理想を守るための、強力な武器を手に入れたはずです。

結局のところ、家づくりで後悔しないために必要なのは、知識と、そして「比較する勇気」です。数百万円の差が出るかもしれないという現実から目を背けず、一歩踏み出した人だけが、本当に満足できる住まいを手に入れられます。

最終的には「好き」かどうかですよ。でも、その「好き」を支えるのは、適正な価格と確かなプランという安心感なんです。理屈じゃないと言いつつ、最後はやっぱり数字で裏付けを取りましょうね。

この記事が、あなたの理想のマイホームへの、確かな第一歩になることを心から願っています。さあ、まずは一括見積もりで、あなたの家づくりの「現在地」を知ることから始めてみませんか?

- 相見積もりは施主としての当然の権利であり最高の家を建てるための義務

- 1社のみの検討は数千万円単位の損をするリスクが極めて高い

- 概算見積もりと詳細見積もりの精度の違いを理解し契約前に中身を精査する

- 複数の会社を比較することで数百万円単位のコストダウンが可能になる

- 他社の存在を伝えることでハウスメーカー側の本気と好条件を引き出せる

- 相見積もりは自分たちの理想を研ぎ澄ますためのクリエイティブな作業

- 比較を成功させるには希望条件や予算をすべての会社で統一して伝える

- 一括見積もりサービスを活用して効率的に比較材料を集めるのが賢いやり方

- 建物本体価格以外の付帯工事や諸費用が見積もりに含まれているか確認する

- 標準仕様のグレードが将来のメンテナンスコストに直結することを意識する

- 見積書の数字だけでなく営業担当者の提案力や誠実さを比較対象にする

- 断りの連絡は感謝と結論をセットにして早めに入れるのが最高のマナー

- 返信を放置せずにきっぱり断ることが営業担当者への礼儀になる

- 2025年の資材高騰期だからこそ相見積もりによる適正価格の把握が必須

- 一括見積もりは後悔しない家づくりのための最強の防衛策である

| 【タウンライフ❖家づくり】 | |

|---|---|

| 料金 | 無料 |

| 見積り | あり |

| 特典 | 成功する家づくり7つの法則と1つの間取り情報プレゼント! |

| メーカー数 | 1,170社以上(※2025年5月現在タウンライフ株式会社調べ) |

| オススメな人 | 安心して、効率よく、納得できる家づくりがしたい人 |

「タウンライフ家づくり」は、サイト運用歴12年、累計利用者40万人、提携会社1,170社以上(大手メーカー36社含む)の大手ハウスメーカー、地方工務店から提案を受けることができるサービスです。

「見積もり」「間取りプラン」「土地探し」の3つの計画書を希望の複数企業から無料でもらえます。理想の住宅メーカー探しのお手伝いを無料でオンラインサポート。

大手ハウスメーカーから地元密着型の工務店まで、厳格な審査を通過した※1,170社以上の優良企業掲載。