二世帯住宅を建てようと決意したものの、土地探しの段階で「親との意見が全く合わない」「希望のエリアに広い土地が見つからない」と絶望していませんか?

実は、二世帯住宅での土地探しは、一般の家づくりとはルールも戦い方も根本的に異なる、非常に難易度の高いプロジェクトなんです。

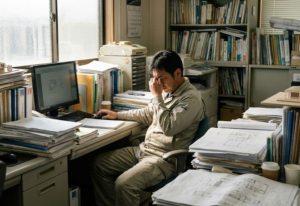

住宅業界リサーチャーとして多くの家族を見てきましたが、自分たちだけで不動産屋を巡っても、情報の「出涸らし」を掴まされるか、家族の仲が険悪になるだけです。

この記事では、そんな泥沼を抜け出し、プロの知恵を戦略的に活用して、家族全員が笑顔になれる「最高の土地」を手に入れるための秘策を余すことなく公開します。

私と一緒に、理想の二世帯生活への最短ルートを探っていきましょう。

- 二世帯住宅での土地探しが一般の土地探しより遥かに難しい根本的な理由

- 親世帯と子世帯の間で起こりがちな決定的な優先順位のズレとその解消法

- 間取りタイプ別に必要な理想の土地面積(坪数)の具体的な目安

- 実家の建て替えか新規購入かを客観的に判断するための5つの基準

- 頑固な親を納得させるために「三者面談」が最強の武器になる理由

- ハウスメーカー経由で「未公開物件」を手に入れるための独自ルート活用術

- 土地を契約する前に「二世帯専用の間取り図」を準備すべき戦略的メリット

二世帯住宅での土地探しとは?

- 一般的な土地探しとの決定的な違い

- 親世帯と子世帯で異なる優先順位の壁

「二世帯住宅を建てよう!」と決めた瞬間は、家族の未来に胸が躍るものですよね。

でも、いざ二世帯住宅での土地探しをスタートさせると、驚くほど多くの壁にぶち当たるのが現実です。

私自身、住宅業界リサーチャーとして数多くの相談を受けてきましたが、二世帯住宅の土地探しで挫折しかける家族には共通点があります。

それは、「普通の土地探し」と同じ感覚で動いてしまっていることです。

二世帯住宅の場合、住む人数が増えるだけでなく、そこに「異なる価値観」と「複雑な法規制」が絡み合ってきます。

まるで、パズルのピースが通常の2倍あるのに、枠のサイズは決まっているような、そんなもどかしさを感じるはずです。

この章では、二世帯住宅での土地探しがなぜこれほどまでに特殊なのか、その本質を深掘りしていきます。

親子の絆を深めるためのプロジェクトが、不和の種にならないための第一歩をここから始めましょう。

一般的な土地探しとの決定的な違い

一般的な土地探しは、基本的に「自分たち夫婦が納得すればOK」というシンプルなものです。

しかし、二世帯住宅での土地探しは、いわば「2つの家庭」が同時に納得しなければならないプロジェクトなんです。

例えるなら、夫婦だけの旅行先を決めるのと、親戚一同での親孝行旅行を調整するくらいの違いがあります。

まず、土地に求められる「スペック」が格段に跳ね上がります。

建物のボリュームが大きくなるため、広い面積が必要なのはもちろんですが、それ以上に「出口戦略」や「税務」の知識が不可欠になります。

将来的な相続の問題や、万が一の売却時に「二世帯住宅という特殊な建物」が市場でどう評価されるかまで考えなければなりません。

これは正直に言って、一人で抱え込むには重すぎるタスクかもしれませんね。

二世帯住宅での土地探しは、単なる場所選びではなく、高度なコンサルティング要素が必要な「家族事業」に近い側面を持っています。

だからこそ、初期段階で「一般の土地探しとは別物だ」というマインドセットを持つことが、成功への分岐点になります。

親世帯と子世帯で異なる優先順位の壁

土地を探していると、面白いほど(いや、笑えないほど)親世帯と子世帯で希望が食い違います。

子世帯である皆さんは、おそらく「駅からの距離」や「通勤の利便性」「保育園の近さ」を最優先に考えるはずです。

対して、親世帯は「住み慣れた地域」「近所の友人関係」「日当たりの良さ」を譲りません。

これは、どちらが正しいという問題ではなく、「生活の時間軸」が根本的に異なっているから起こる現象です。

親世帯にとっては、今の土地やエリアが「自分の人生のアイデンティティ」そのものだったりするんですよね。

私の悪い癖なんですが、つい論理的に「こっちの土地の方が将来の資産価値が高いですよ」と説得したくなりますが、これは逆効果です。

親御さんからすれば「今まで俺たちが守ってきた生活を否定するのか!」という感情論に発展しかねません。

この「優先順位の壁」を無理に壊そうとせず、どうやって双方のメリットを最大化するかというところです。

結局のところ、理屈じゃないんですよね、こういうのは。

お互いの「譲れないポイント」を可視化し、それをプロのフィルターを通して翻訳作業をするプロセスが絶対に必要です。

二世帯住宅での土地探しで必要な理想の広さ

- 完全分離型と一部共有型で変わる目安坪数

- 容積率や建ぺい率が土地選びに与える影響

「二世帯住宅を建てるなら、何坪くらいの土地があればいいの?」という質問を、私は数えきれないほど受けてきました。

答えはいつも一つ、「どんな距離感で住みたいかによって、天と地ほどの差が出ます」とお伝えしています。

二世帯住宅での土地探しにおいて、面積の判断ミスは取り返しのつかない大事故に繋がります。

土地を買った後に「思ったような間取りが入らない!」と泣きついてくる方を、私は何人も見てきました。

特に都市部では、1坪の価格が非常に高額なため、1坪増やすか減らすかで予算が数百万円単位で動きますよね。

この章では、二世帯住宅のスタイルに合わせた「必要最低限」かつ「理想的」な広さの基準を、具体的な数字を交えて解説します。

また、素人の方が見落としがちな「容積率・建ぺい率」という、土地のポテンシャルを決める魔法の数字についても触れていきます。

無駄な出費を抑えつつ、家族全員が窮屈な思いをしないための「土地の健康診断」を一緒にしていきましょう。

完全分離型と一部共有型で変わる目安坪数

まず、二世帯住宅のスタイルによって必要な広さは劇的に変わります。

玄関もキッチンもお風呂も2つずつある「完全分離型」を希望する場合、一般的には50坪〜60坪以上の土地が欲しいところです。

「えっ、そんなに広いの?」と驚いたかもしれませんが、2軒分の生活機能を1つの敷地に詰め込むわけですから、当然と言えば当然ですよね。

一方で、玄関やLDKを共用する「一部共有型」であれば、35坪〜45坪程度でも工夫次第で十分に快適な住まいが作れます。

私の個人的な感覚ですが、最近は「つかず離れず」の絶妙な距離感を保つために、40坪前後の土地で3階建てにするパターンが増えている気がします。

ここで重要なのは、「今の家族構成」だけでなく、将来的に親世帯のスペースをどう活用するかまで見据えた広さ選びです。

広すぎれば固定資産税やメンテナンスが負担になりますし、狭すぎればプライバシーの確保が難しくなり、同居ストレスの原因になります。

「大は小を兼ねる」と言いますが、土地に関しては「最適解」を狙うのが賢いやり方です。

容積率や建ぺい率が土地選びに与える影響

土地の広さ(坪数)だけを見て安心するのは、まさに「なんちゃって」のレベルですよ。

実は、土地には「ここに建てていい建物の大きさ」を決める、建ぺい率と容積率という強力なルールが存在します。

例えば、同じ50坪の土地でも、建ぺい率30%・容積率60%の閑静な住宅街と、建ぺい率60%・容積率200%のエリアでは、建てられる建物のボリュームが3倍以上違います。

二世帯住宅を建てるなら、この「容積率」が低い土地は天敵です。

土地の面積が広くても、容積率の制限で2階建てまでしか建てられず、二世帯分の部屋数が確保できないという悲劇が起こり得ます。

実際に私の知人は、広い庭に憧れて郊外の土地を買いましたが、容積率が厳しすぎて、結果的にリビングが極狭になるという本末転倒な結果になりました。

「これ、本当に自分たちの理想が建つのかな?」と不安になったら、土地のスペック表を穴が開くほど見てください。

計算が苦手な方は、もうこの時点でプロに図面を引いてもらった方が早いです。

土地選びは、数字のパズルを解くような知的な作業ですが、失敗すると文字通り「居場所」を失うことになりますからね。

面倒な情報収集はもう不要。ハウスメーカーから、土地情報がもらえる。

\完全無料サービス/

- オンラインで自宅から簡単に一括依頼が可能

- 幅広い土地の情報が手に入る!

- 未公開土地情報が手に入る

- 「選んだ土地に、希望の家が建つか?」がわかる!

- 見積り比較ができるので予算イメージができる

- 資金計画を提案してもらえる

タウンライフ家つくりでの土地探し特集は、理想の注文住宅を建てるためのトータルサポートする一括無料比較サイトです。

【一括依頼!】 土地探しの不安や、いい土地の見分け方など相談サポートも無料で受けられます。

【3分完了!】 土地にあった、あなたオリジナルの間取りプラン、資金計画書の提案も可能です。

親と意見が割れる二世帯住宅での土地探しの対策

- 実家の土地活用か新天地かの判断基準

- 感情的な対立を避ける三者面談の有効性

さあ、ここが二世帯住宅プロジェクトにおける最大の激戦区です。

二世帯住宅での土地探しにおいて、親との意見対立は避けて通れない儀式のようなものです。

特に「実家の土地をどうするか」という問題は、単なる不動産の話を超えた、家族の歴史そのものに触れる繊細なトピックですよね。

「お前たちのために実家の土地を空けておくぞ」という親の愛情が、時に子世帯にとっては「縛り」に感じてしまう切なさ。

私もかつて、実家の土地への執着が原因で、1年以上も計画がストップしてしまった家族を間近で見てきました。

そんな泥沼の状態を打破し、家族全員が「これで良かった」と納得できる着地点をどう見つけるか。

この章では、リサーチャーならではの冷徹な客観的基準と、人間らしい泥臭い解決策の両面からアプローチしていきます。

誰かが犠牲になる同居ではなく、全員のQOLが上がるための「戦略的な和解」を目指しましょう。

実家の土地活用か新天地かの判断基準

実家の土地を使うのか、それとも思い切って新しい土地を買うのか。この判断基準は、感情を一度脇に置いて「資産性と法規制」で測るべきです。

もし実家が「再建築不可」だったり、極端に「狭小地」だったりする場合、どんなに思い出があっても二世帯住宅を建てるのはリスクが大きすぎます。

逆に、実家の土地が十分に広く、立地も良いなら、土地代を浮かせた分を建物のグレードアップに回せるという強力なメリットがあります。

私がよくアドバイスするのは、「その土地で二世帯住宅を建てた場合の、30年後の価値を想像してみてください」ということです。

実家の土地活用はコスト面で圧倒的に有利ですが、利便性が著しく低い場合、子世帯が働き盛りの時期に疲弊してしまう可能性があります。

親御さんが「ここがいい」と言うのは、今の生活が楽だから。あなたが「あっちがいい」と言うのは、将来の生活を不安に思っているから。

この時間軸のズレを埋めるために、まずはプロに実家の土地診断を依頼し、リフォームを含めた「現実的な収支シミュレーション」を出してもらいましょう。

数字は時に残酷ですが、一番嘘をつかない味方になってくれます。

感情的な対立を避ける三者面談の有効性

親子だけで土地の話をすると、どうしても「お前のわがままだ」「親を捨てるのか」といった感情的な言葉が飛び交いがちです。

そんな時に効果絶大なのが、ハウスメーカーやコンサルタントを交えた「三者面談」の場をセッティングすることです。

プロは、あなたが言いにくい「通勤の大変さ」や「教育環境の重要性」を、法律やデータ、他社の成功事例を交えて代弁してくれます。

面白いことに、子供が言うと無視する親でも、スーツを着た「先生」のようなプロの言葉には耳を傾けることが多いんですよね。これぞ「権威性」の活用術です。

実際に、実家へのこだわりが強かった親御さんが、プロの作った「新土地での日当たり抜群の間取り案」を見て、あっさり賛成に回ったケースも珍しくありません。

「この土地はどう?」と聞くのではなく、「プロが分析した結果、こっちの土地の方が親父たちの老後の介護もしやすいし、家族全員が楽になるそうだよ」と提示する。

この「主語を自分からプロに変える」だけで、不必要な争いの8割は回避できます。

あなたの役割は説得することではなく、プロという名の「鏡」を用意すること。それだけで十分なんです。

二世帯住宅での土地探しをハウスメーカーに任せる理由

- 未公開物件を入手できる独自ルートの仕組み

- 土地と建物の総予算を正確に把握する重要性

「土地は不動産屋さんに頼むもの」と考えているなら、それは少しもったいないかもしれません。

特に二世帯住宅での土地探しにおいては、ハウスメーカーに依頼する方が圧倒的に効率的で、かつ「当たり」を引く確率が高まります。

なぜリサーチャーの私がこれほどまでにメーカー推しなのか、疑問に思われるかもしれませんね。

実は、住宅業界には「土地情報の不平等」という、一般の方には見えないルールが存在しているからです。

不動産屋は「土地を売る」のが仕事ですが、ハウスメーカーは「その土地で理想の暮らしを叶える」のが仕事です。

この目的の違いが、土地探しの精度に決定的な差を生み出します。

二世帯住宅という、ただでさえ条件の厳しい物件を探すなら、一般公開されている情報の「出涸らし」を拾っている余裕はありません。

この章では、メーカー経由でしか手に入らない特等席のチケットについて、その正体を暴いていきましょう。

未公開物件を入手できる独自ルートの仕組み

世の中には、SUUMOやLIFULL HOME'Sなどのポータルサイトに掲載される前に売れてしまう土地が、確実に存在します。

それが「未公開物件」です。

なぜそんなことが起こるのか。それは、土地の仲介業者が「この土地なら、あのハウスメーカーが探している二世帯希望のお客さんにすぐ紹介できるな」と判断し、先にメーカーへ情報を流すからです。

仲介業者としても、ポータルサイトに広告費を払って不特定多数を相手にするより、確実に建てる見込みのあるメーカーに持ち込む方が効率的なんですよね。

ハウスメーカーに土地探しを任せるということは、あなたが寝ている間も、営業担当者が仲介業者を回って「未公開情報」をハンティングしてくれることを意味します。

これは、砂浜で1ミリのダイヤを探すような作業を、専門の道具を持ったプロに代行してもらうようなものです。

実際に、「自分たちでは半年探しても見つからなかったのに、メーカーに相談した1週間後に理想の土地が出てきた」という話は、この業界では日常茶飯事です。

情報の源泉に直接アクセスできる権利を、使わない手はありませんよね。

土地と建物の総予算を正確に把握する重要性

二世帯住宅での土地探しで、最も恐ろしい失敗が「土地に予算を使いすぎて、建物がプレハブ同然になる」ことです。

二世帯住宅は、キッチンや浴室が2セット必要になるため、建物本体の価格が一般住宅の1.5倍から1.8倍に膨れ上がります。

不動産屋は「土地の価格」しか教えてくれませんが、ハウスメーカーなら「この土地を買った場合、二世帯仕様の建物と諸経費を合わせて、総額いくらになるか」を瞬時に算出できます。

この「総額の視点」がないまま土地を契約してしまうのは、まさに目隠しで高速道路を走るような危険な行為です。

外構費用、地盤改良費、水道の引き込み工事代……。二世帯住宅は規模が大きい分、これらの「隠れたコスト」も巨大化します。

「予算2,000万円オーバーで、親に借金をお願いすることになった」なんて泥臭い話、あなたにはしてほしくありません。

これを防ぐには、土地を決める前にプロと一緒に「資金計画書」という名の地図を作ること、これに尽きます。

論理的な数字に基づいた計画があれば、銀行の融資審査もスムーズに通りますし、何より夜ぐっすり眠れるようになりますよ。

失敗を防ぐ二世帯住宅での土地探しの極意

- 土地を決める前に二世帯の間取り図を作る

- 住宅ローン控除や税制優優遇を最大限活かす

ここまで読んでくださったあなたなら、二世帯住宅での土地探しがどれほど戦略的なものか、理解し始めてくれているはずです。

最後にお伝えしたいのは、プロでも忘れがちな「仕上げの極意」です。

土地が見つかり、予算も目処が立った。でも、そこがゴールではありません。

むしろそこからが、あなたの家族が30年、50年と笑顔で暮らせるかどうかの真の勝負どころなんです。

二世帯住宅には、特有の「落とし穴」がいくつか存在します。それは物理的な間取りの失敗であったり、目に見えない税金の知識不足であったりします。

リサーチャーとして私が最後に授けるのは、これらの落とし穴を飛び越え、さらに「得」をするためのテクニックです。

ザラザラした古地図のような土地情報に、家族の笑い声が聞こえるリビングの光景を重ね合わせる……。

そんな未来を現実にするための、最後の詰めを一緒に行いましょう。これができるかできないかで、数千万円の価値が変わります。

土地を決める前に二世帯の間取り図を作る

これ、絶対に忘れないでください。「いいな」と思った土地にハンコを押す前に、必ずその土地専用の「二世帯間取りプラン」を書いてもらってください。

「土地が決まってからじっくり考えればいいや」というのは、二世帯住宅では通用しません。

特に二世帯の場合、「生活音の伝わり方」が最大の懸念事項になります。

2階の子供部屋の真下が親世帯の寝室になっていないか。親世帯のLDKから、子世帯の玄関が見えるような配置が可能か。

二世帯住宅は間取りの制約が非常に多いため、土地の形によっては「やりたかった生活」が構造的に不可能なことが多々あります。

実際に、プランを書いてもらったら「完全分離にするには玄関の幅が50cmしか取れない」ことが判明し、契約直前で土地を諦めた方もいます。

これは、服を試着せずにオーダーメイドでスーツを作るような無謀さと同じです。

「この土地、本当に私たちの夢が入りますか?」とプロに突きつける。その確認作業こそが、二世帯住宅での土地探しにおける最強の防御策になります。

住宅ローン控除や税制優遇を最大限活かす

二世帯住宅は、建て方によって受けられる税制優遇が大きく異なります。これ、知らないと数百万円単位で損をしますよ。

例えば、不動産登記を「区分登記」にするか「共有登記」にするかだけで、住宅ローン控除を夫婦二人分受けられるか、親も含めた三人分受けられるかが変わってきます。

さらに、相続税対策としての「小規模宅地等の特例」の適用についても、土地探しの段階から意識しておく必要があります。

同居の形態(外階段か内階段かなど)によっても税法上の「同居」の定義が変わるため、建築基準法と税法の両方に詳しいプロのチェックが不可欠です。

「そんな難しいこと言われても……」と思うかもしれませんが、だからこそ、住宅ローンと土地探しをセットで相談できる環境を整えるべきなんです。理屈じゃないんですよね、こういうのは。

結局、私たちって何を求めてるんでしょうね。幸せな家庭?それとも賢い節税?その両方を手に入れるための努力を、今この瞬間に惜しまないでください。

二世帯住宅での土地探しのまとめ

二世帯住宅での土地探しという、人生最大級のプロジェクト。その全貌をここまで見てきました。

正直なところ、読み進めるうちに「自分たちだけでやるのは無理かも……」と感じたかもしれませんね。

でも、そう思えたこと自体が、成功への大きな一歩なんです。自分の限界を知り、プロの知恵を借りる決断ができる人こそが、家づくりで後悔しない人だからです。

二世帯住宅は、物理的な「家」を作る以上に、家族の「新しい関係性」をデザインする作業です。

親御さんとの意見のズレも、予算の悩みも、すべては「みんなで幸せになりたい」というポジティブな願いから生まれているはずです。

その願いを現実にするために、まずは最初の一歩として、客観的なデータとプロの提案を手に入れてください。

「あの時、勇気を出してプロに相談して本当に良かった」

数年後、完成した二世帯住宅の明るいリビングで、家族全員がそう笑い合っている姿が私には目に浮かびます。

あなたの家づくりが、最高の結末を迎えることを心から願っています。

- 二世帯住宅での土地探しは一般住宅とはルールが異なる別物と心得る

- 親世帯と子世帯で生活の時間軸が違うため優先順位のズレは当然起こる

- 完全分離型なら50坪以上一部共有型なら40坪前後が理想の広さの目安

- 土地の広さだけでなく容積率と建ぺい率が建物のボリュームを決定づける

- 実家の土地活用はコスト面で有利だが将来の資産価値も冷静に評価する

- 親との感情的な対立を防ぐにはプロを交えた三者面談が極めて有効である

- プロが提示する具体的な間取り案が頑固な親を納得させる最大の武器になる

- ハウスメーカー経由ならポータルサイトに出ない未公開物件を入手できる

- 不動産業者は土地を売るのが目的だがメーカーは理想の暮らしが目的である

- 土地契約前に建物と諸経費を含めた総予算の資金計画書を必ず作成する

- 土地の形によっては希望する二世帯プランが入らないリスクを常に意識する

- 二世帯住宅特有の騒音トラブルを防ぐために土地選びの段階で間取りを組む

- 区分登記や共有登記の選択が住宅ローン控除の受取額を大きく左右する

- 小規模宅地等の特例など相続税対策も土地探しの段階から検討しておく

- 家族だけで悩まず一括見積もりサービスでプロの知恵と情報を手に入れる